最近は何でも価格が上がってきて家計の負荷が高まっています。JR東日本も運賃改定のニュースが飛び込んできました。

鉄道は生活インフラとして欠かせないものです。本記事では運賃改定の内容を解説していきます。

- 実施日:2026年3月を予定

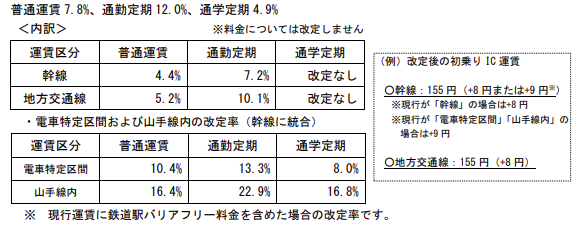

- 改定率(値上率):普通運賃 7.8%、通勤定期 12.0%、通学定期 4.9%

2026年3月から値上げ

JR東日本は国の認可を受け2026年3月に運賃改定を実施します。

運賃値上げの内訳は普通運賃が平均7.8%、定期運賃は通勤で同12.0%、通学で同4.9%の値上げ率です。通学の定期料金は、家計への圧迫を考慮して5%程度の値上げとなっています。

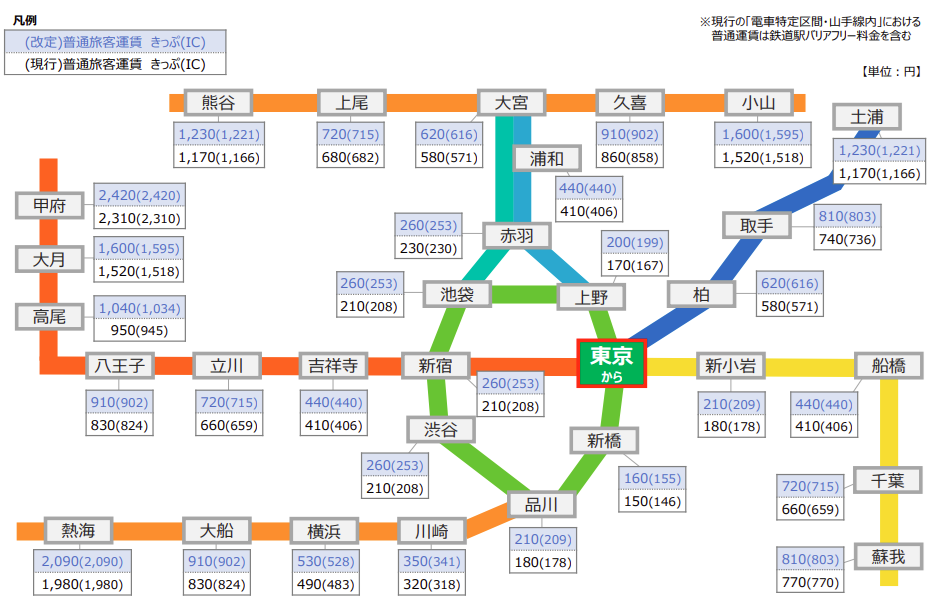

では実際どのくらい金額が上がるのでしょうか?

東京駅を起点とした主要駅までの運賃を確認してみましょう。

新宿駅までは210円から260円、横浜駅までは490円から520円、大宮駅までは580円から620円の値上げになります。

JR東日本の全エリアで初乗り運賃は10円値上げされます。山手線の初乗りは150円でしたが160円に値上げされます。

社会環境変化による値上げ

JR東日本は黒字です。それなのになぜ運賃改定が必要なのでしょうか?

それはコロナ禍を経て社会環境が大きく変わったことが原因です。大きく以下の4点が挙げられます。

- 鉄道利用者の減少

- エネルギー価格や物価の高騰

- 人材確保・待遇改善

- 安全・サービスの維持向上

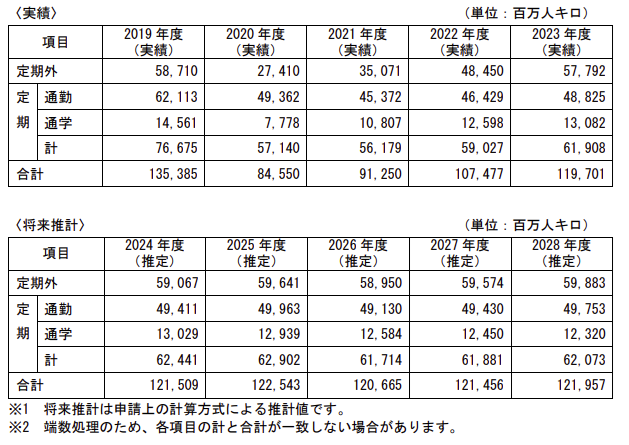

鉄道利用者の減少

コロナ禍以降、テレワークやオンライン会議等の生活様式が定着したため鉄道利用者が減少しました。コロナは2020年1月15日に国内で初めて感染が確認されました。そのため2020年から鉄道利用者が大きく減少し、2024年現在もコロナ禍前の2019年と比べると利用者は回復していません。

エネルギー価格や物価の高騰

鉄道会社にとっても電気代の上昇は深刻な課題です。LNGや石炭といった発電燃料の国際価格高騰や円安による輸入コスト増といった要因があります。電車の運行には膨大な電力が必要であり、電気料金の高騰は直接的に運行コストを押し上げています。

人材確保・待遇改善

少子高齢化の影響で働き手が減少し、鉄道運行を支える運転士や整備士、駅員の人材不足が深刻化しています。そのため採用競争は激化し、給与や福利厚生の引き上げが避けられません。2025年も賃上げ率が5%を超える企業が相次ぎ、鉄道会社も同様にベースアップを進めているため人件費は年々増加しています。

安全・サービスの維持向上

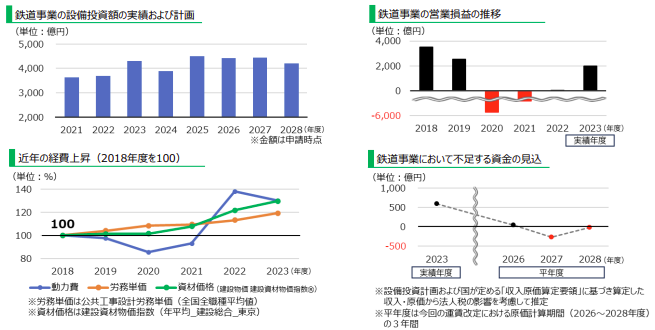

損益計算書上は黒字でも、実際には安全維持や老朽化対策に年間4,000億円以上の投資が欠かせません。車両や線路、信号設備の保守や更新には莫大なコストが必要で、物価高や人件費の上昇も重くのしかかっています。そのため運賃改定により安定的な資金を確保し、将来の安全・利便性向上につなげていくことが重要な課題となっています。

他社の運賃も最近値上げされている!

その他の鉄道会社でも運賃改定は実施されています。その他の鉄道会社の運賃改定状況は下記の通りです。

- JR北海道

⇒2025年4月1日から運賃改定。 - JR東海

⇒現時点で予定なし。 - JR西日本

⇒2025年4月1日から一部区間で運賃改定。 - JR四国

⇒2023年5月20日から運賃改定。 - JR九州

⇒2025年4月1日から運賃改定。 - 東急電鉄

⇒2023年3月18日から運賃改定。 - 東京地下鉄(東京メトロ)

⇒2025年3月15日から運賃改定。

運賃改定はポジティブ要因。今後の株価は上昇傾向?

運賃改定でJR東日本は料金収入が5.0%(増収額881億円/年)増えると見込んできます。鉄道事業の収支は改善され、2026年~2028年度の鉄道部門の収支率は現行よりも大幅に改善する見通しです。そのため中期的には株価は上昇要因となるでしょう。

しかしながら、近年エネルギー価格・人件費・資材価格のコストが上昇し続けていることや設備投資の結果次第では株価の重しになります。

引用:JR東日本 運賃の改定申請の認可についてhttps://www.jreast.co.jp/2026unchin-kaitei/assets/pdf/ninka_hosoku.pdf

まとめ

JR東日本は2026年3月に運賃改定を予定しており、普通運賃や定期券を平均5~12%値上げします。背景には利用者減少、エネルギーや人件費の高騰、安全投資の必要性などがあり、年間4,000億円以上の設備投資を支えるために安定的な収益確保が不可欠です。改定により年間881億円の増収で収支改善が見込まれ、中期的には株価の上昇要因ともなりますが、今後のコスト動向や投資成果が課題となります。

本日の内容は私個人的な考えをまとめた内容です。投資成果を保証するものではありません。

損失を被る可能性もあります。最終的な投資判断はご自身でなさってください。

コメント