利上げって何?どうなるの?

ニュースや経済番組で「利上げ」という言葉を耳にする機会が増えました。けれども、「聞いたことはあるけれど、正確にはよく分からない」という人も多いのではないでしょうか。利上げとは、中央銀行が金利を引き上げることを意味し、私たちの生活にもさまざまな影響を及ぼします。家計や投資にも直結する大切な話題なのです。

本記事では、利上げの意味や影響について詳しく解説していきます。

- 金利とは利息(利子)の割合

- 金利が上昇するとローン返済時の利息額が多くなる

- 金利上昇時、株式市場ではマイナス影響である

金利とは

金利とは、お金を貸し借りするときに発生する「利息(利子)の割合」のことです。銀行に預金をすると利息がつき、反対に住宅ローンやカードローンでお金を借りると利息を支払うことになります。

たとえば、金利10%で10,000円を借りた場合、1年後には1,000円を上乗せして返済する必要があります。

今後も金利は上昇するのか?

金利は常に一定ではなく、経済の状況や中央銀行の金融政策によって変動します。景気が良く物価が上がると金利を引き上げて消費や借入れを抑制します。逆に景気が低迷しているときは金利を下げて経済を刺激します。このように、金利は景気を調整するため役割を持っています。

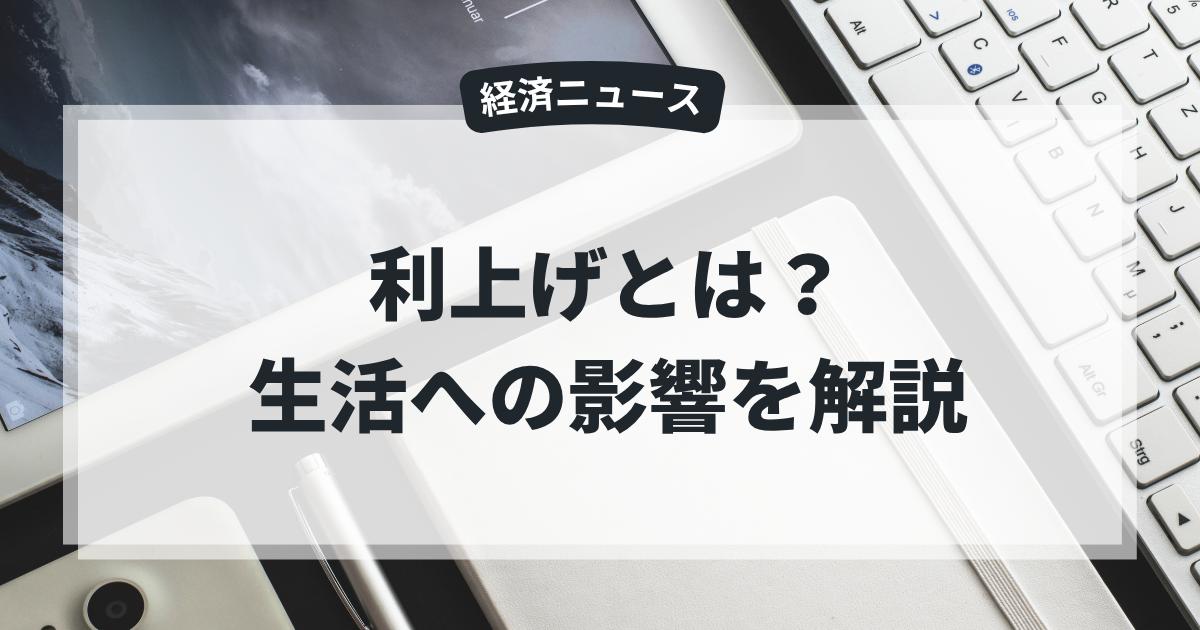

直近10年間の金利推移は以下の通りです。

マイナス金利政策は、2024年3月に日本銀行(日銀)の政策変更によって終了しました。その後も2024年7月と2025年1月に追加の利上げが実施されています。2025年1月からは日本銀行の政策金利は0.50%となっています。

最近では、物価上昇や賃金上昇が続いているため徐々に利上げされる可能性が高まっています。

金利が上がると家計やローンにどう影響する?

金利が上昇すると支出が増える家庭が増えます。これは住宅ローンや自動車ローンなどの金利が上昇するためです。特に変動金利型ローンを利用している人に大きく影響します。

たとえば、住宅ローン3,000万円を借りていて金利が1%から2%に上がると、毎月の返済額は1万円以上増えてしまいます。

また、金利上昇によるメリットは預金金利が上がることです。銀行の普通預金や定期預金の金利が上がり、少しずつ利息が増えます。ただし、上昇スピードはローン金利より遅い傾向です。

株式市場・債券市場へのインパクトとは

金利上昇は、株式市場と債券市場の両方に大きな影響を与えます。まず、株式市場では一般的にマイナスの影響が出やすくなります。金利が上がると企業の資金調達コストが増し、消費者の消費や投資が鈍化します。その結果、企業の業績見通しが下がり、株価には下押し圧力がかかります。また、投資家にとっては預金や債券の利回りが上昇するため、「無理にリスクを取って株を買う必要がない」と判断されやすく、資金が株式市場から流出する動きも見られます。

一方、債券市場では金利上昇により既発債券の価格が下落します。より高い利回りを持つ新発債が登場するため、既存の低金利債券は割安に取引されるからです。ただし、金融株や保険会社のように「金利上昇で利ざやが拡大する業種」では、むしろ業績改善が期待されるケースもあります。つまり、金利上昇は市場全体にはマイナスながらも、セクターによっては追い風になる可能性もあるのです。

まとめ

金利上昇とは、中央銀行が政策金利を上げることです。利上げが行われると景気が抑制されたり、物価が下がったり、為替が変動したりするなどさまざまな影響が出ます。

金利上昇は住宅ローンや預金、投資など、私たちの暮らしにも大きな影響を及ぼすため、「関係ないこと」「遠い世界の話」ではなく自分事として捉えることが大切です。ニュースなどで取り上げられていたら、ぜひ注目しましょう。

コメント